Mapeo

Posts by :

Bitácora de nuestro IV Encuentro Latinoamericano y del Caribe por la Justicia Climática

Valparaíso, Chile.

El IV Encuentro Latinoamericano y del Caribe por la Justicia Climática, realizado en Valparaíso, Chile, del 20 al 22 de agosto de 2025, tuvo como propósito consolidar la articulación regional de movimientos, organizaciones y comunidades que luchan por la justicia climática en América Latina y el Caribe. En el marco de la segunda fase del proyecto “Detener la Captura Corporativa Climática”, impulsado por la Plataforma Latinoamericana y del Caribe por la Justicia Climática (PLACJC) y la Campaña Global para Exigir Justicia Climática (DCJ), el encuentro buscó profundizar el análisis y la denuncia de las falsas soluciones a la crisis climática, visibilizar sus impactos en los territorios y promover las soluciones reales construidas desde los pueblos. Asimismo, se propuso actualizar colectivamente el Mapa de Falsas Soluciones (MFS) y avanzar en la conformación de una Red de Comunicadoras y Comunicadores por la Justicia Climática, como parte de una estrategia integral de resistencia, articulación y propuesta frente al avance del extractivismo verde en la región.

Día 1

El primer día del Encuentro se desarrolló en el Centro Cultural Cerro Cárcel, donde organizaciones, movimientos y activistas de toda América Latina y el Caribe se dieron cita para abrir un espacio de articulación y análisis en torno a la justicia climática. La jornada comenzó con una mística de apertura a cargo del colectivo Cholas en Resistencia, seguida de la bienvenida y encuadre general del evento, a cargo de Johanna Molina, quien presentó los antecedentes, objetivos y agenda de esta cuarta edición. Se establecieron acuerdos de convivencia y se conformaron comisiones de trabajo, poniendo énfasis en los cuidados, la sistematización, la dinamización, las comunicaciones y la elaboración de un pronunciamiento colectivo.

Mónica Brito del Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador presentó una actualización del Mapa de Falsas Soluciones, proponiendo mejoras en la plataforma KOBO para facilitar el análisis y sistematización de datos sobre estos proyectos en la región.

Ver esta publicación en Instagram

La jornada concluyó con un taller de creación colectiva titulado «Arpillera de alternativas», una experiencia metodológica basada en el bordado y el uso de retazos textiles para narrar resistencias territoriales y visibilizar soluciones reales construidas desde los pueblos. Este ejercicio simbólico y práctico permitió entretejer las historias de lucha y esperanza que se viven en los distintos territorios de América Latina y el Caribe. Durante todo el día, se habilitó además una Galería de Organizaciones, donde cada colectivo compartió materiales, fotografías y herramientas de incidencia, fortaleciendo el intercambio y el reconocimiento mutuo. El cierre del día dejó una energía de compromiso, creatividad y articulación en movimiento.

Día 2

Día 3

Día 4

Escuelita

Primera Escuelita de Justicia Climática y falsas soluciones de Latinoamérica y el Caribe

Petorca, en la Región de Valparaíso, ha sido durante años sinónimo de sequía y desigualdad hídrica. La Escuelita de Justicia Climática y Falsas Soluciones, impulsada por la Plataforma Latinoamericana y del Caribe por la Justicia Climática (PLACJC) y la Campaña Global para Exigir Justicia Climática (DCJ-LAC), nació precisamente allí, donde el agua dejó de ser un derecho para transformarse en mercancía.

⛰️ Al interior de la Región de Valparaíso se encuentra Petorca, donde nos dirigimos a realizar la primera Escuelita de Justicia Climática y Falsas Soluciones tras el IV Encuentro Latinoamericano y del Caribe por la Justicia Climática. Un día lleno de cariño y aprendizajes desde el impulso de comunidades que en sí mismas son una alternativa a la crisis 🌊 poniendo la vida en el centro. 💧 Hito que marca la primera experiencia utilizando nuestras fichas de metodologías de educación popular.

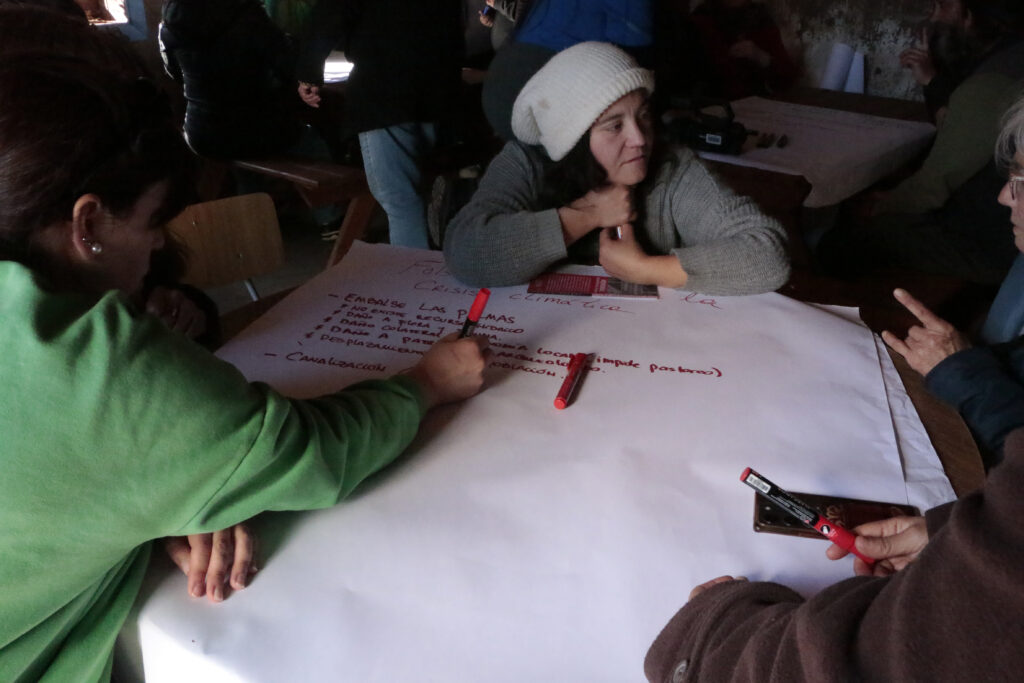

A través de dinámicas como Memorias del Territorio, las y los participantes reconstruyeron la historia ambiental del valle: de los inviernos lluviosos de los años 60, donde abundaban peces y hierbas silvestres, al presente marcado por los monocultivos, los embalses y la pérdida de biodiversidad. La nostalgia se transformó en reflexión colectiva sobre la necesidad de recuperar los saberes locales —como leer el cielo o el comportamiento de los animales—, prácticas que la modernidad ha ido desplazando.

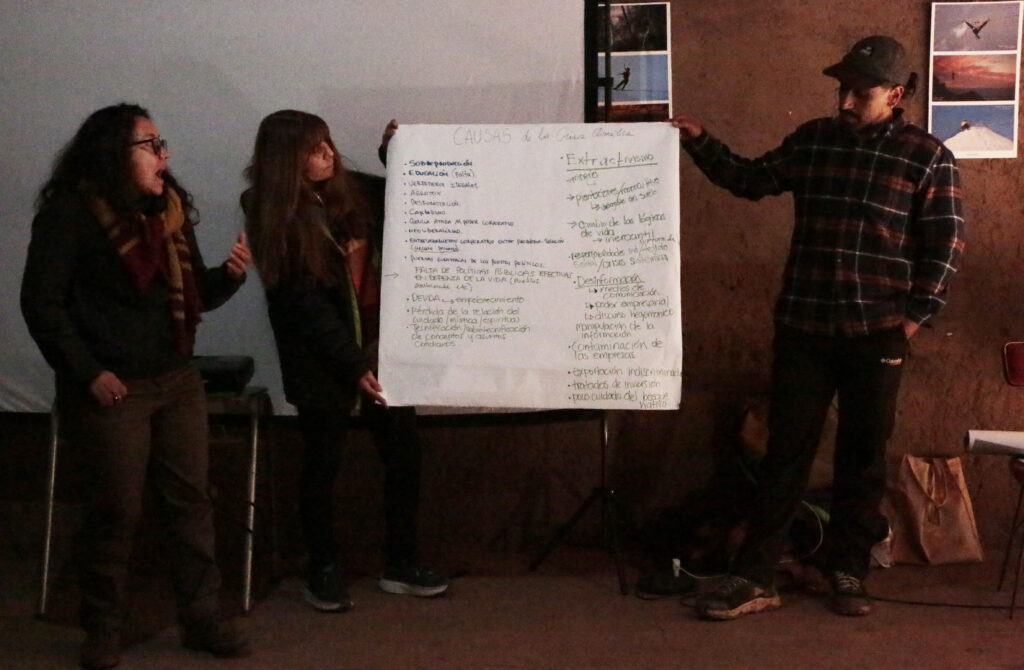

En los grupos de trabajo se coincidió en que el extractivismo —expresado en la minería, el monocultivo y la agroindustria— desgasta el suelo y concentra el agua, mientras el neoliberalismo refuerza la desigualdad. También se discutió el papel de los medios y la desinformación que beneficia a las corporaciones, así como la tecnificación excesiva del debate climático que excluye la voz de las comunidades.

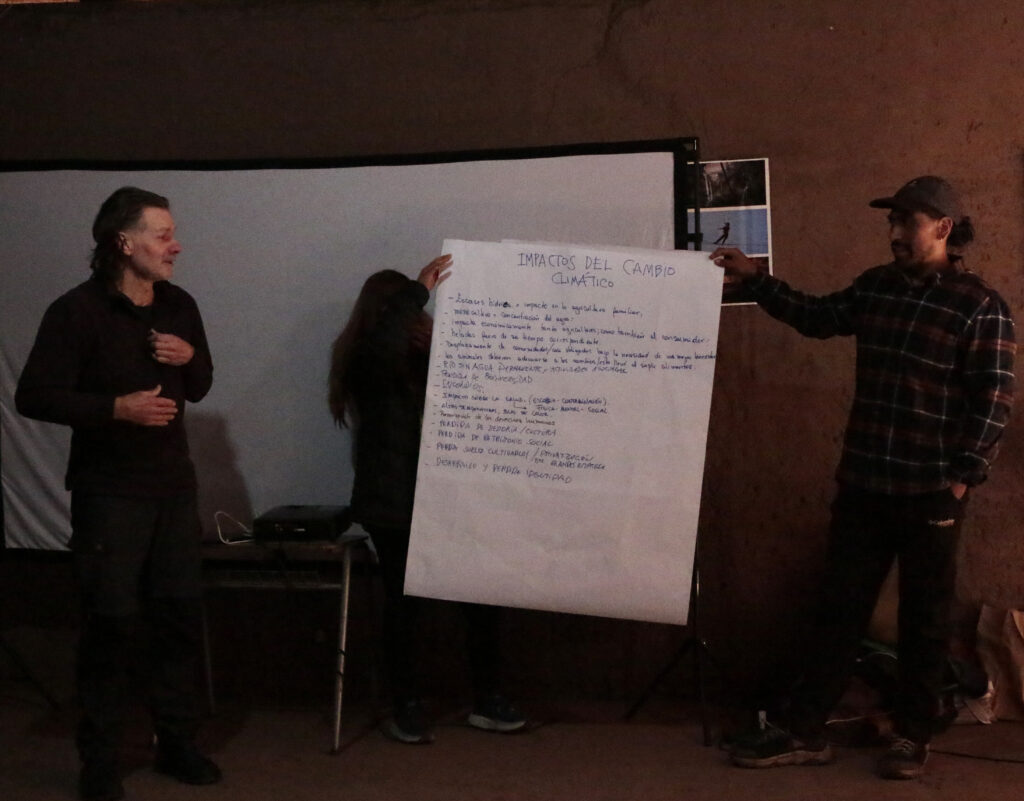

Los impactos son múltiples: pérdida de suelos cultivables, migración rural, incendios forestales y precarización de derechos básicos.

A partir de esa memoria, las y los participantes analizaron las causas de la crisis climática, identificando el extractivismo, la privatización del agua y las políticas neoliberales como ejes centrales. En palabras del documento, se reconoció “el entrelazamiento perverso entre corporaciones y gobiernos, donde las mismas empresas que generan el problema se presentan como dueñas de la solución, reforzando un circuito perverso.”

También se cuestionó la tecnificación del debate climático, que convierte asuntos cotidianos y relevantes para toda la población en temas altamente técnicos, lo que termina alejando la participación social y ciudadana en la toma de decisiones.

Los impactos descritos fueron múltiples: pérdida de suelos cultivables, migración interna, incendios forestales y deterioro de la salud mental y ambiental.

Ver esta publicación en Instagram

Desde Petorca, el activista del Movimiento por el Agua y los Territorios y Chile Sin Ecocidio, Nicolás Quiroz, dedicó las siguientes palabras a la actividad, que se consigna como la primera escuela y puntapié inicial a diversos esfuerzos de educación popular.

🙏💚 Agradecimiento desde Petorca

Queremos dar las gracias a todas y todos quienes participaron en la Jornada de la Escuelita de las Falsas Soluciones y la Justicia Climática, realizada en la Casona de Quebrada de Castro, Petorca, en el marco del encuentro IV Encuentro Latinoamericano y del Caribe por la Justicia Climática.

Desde las y los defensores del territorio reafirmamos nuestro compromiso y hacemos un llamado a articular las comunidades, poner en valor las alternativas reales y seguir avanzando hacia una sociedad basada en la justicia social y climática.

✊🌱 ¡Seguimos tejiendo caminos colectivos por la vida y contra el extractivismo!

Falsas soluciones: el espejismo del progreso

La Escuelita también permitió identificar las falsas soluciones que se promueven desde políticas públicas y empresas privadas. Entre ellas, los embalses, desaladoras y megaproyectos de energía.

El Embalse Las Palmas fue mencionado como “una falsa solución a la crisis climática. No existe suficiente recurso hídrico para llenarlo. Genera daños a la flora y fauna. Afecta la economía local: se cercan terrenos, se impide el pastoreo de cabras.”

Respecto de las desaladoras, se advirtió que “consumen una enorme cantidad de energía” y que “responden sobre todo a intereses de la minería.” Mientras tanto, los paneles fotovoltaicos también fueron objeto de crítica, pues “no abaratan la energía para la población, mantienen los mismos costos y concentran ganancias en grandes empresas.”

Estas discusiones no fueron solo técnicas, sino también éticas: las comunidades se preguntaron cómo almacenar agua o producir energía sin repetir las lógicas de despojo.

La Escuelita fue el punto de cierre del IV Encuentro Latinoamericano y del Caribe por la Justicia Climática, en Valparaíso y durante toda la mañana y tarde reunió a distintas generaciones a conversar sobre memoria y justicia climática.

Este sensible registro fotográfico fue realizado por Paulina Veloso, defensora y parte del Colectivo VientoSur.

Entre las conclusiones finales, la Escuelita destacó que las transformaciones reales no vendrán desde las cumbres internacionales, sino desde la organización territorial. “Lo más relevante es que las decisiones se construyan en común, en base a los saberes compartidos, reconociendo que nadie sabe más que el resto y que la acción debe ser colectiva.”

Puedes leer acá sobre el III Encuentro.

Guía de metodologías de educación popular para la Justicia Climática

¿Cómo aprendemos a enfrentar la crisis climática desde nuestros propios territorios? ¿Qué herramientas pueden ayudarnos a construir soluciones reales y compartidas? Estas preguntas dieron origen a una guía creada colectivamente por educadores y activistas de distintos países de América Latina y el Caribe. La Guía de Metodologías de Educación Popular para la Justicia Climática reúne dinámicas sencillas, participativas y adaptables que permiten conversar, reflexionar y actuar frente a los problemas ambientales desde una mirada comunitaria y transformadora.

Desde octubre de 2024 un equipo de educadoras y educadores populares trabajó en el diseño de esta herramienta pedagógica, combinando investigación, experiencias en terreno y saberes comunitarios. El proceso se desarrolló dentro del proyecto “Detener la Captura Corporativa Climática en América Latina y el Caribe”, una iniciativa que busca fortalecer la autonomía de los pueblos frente al avance de las falsas soluciones y los discursos del “capitalismo verde”.

El equipo partió de una convicción clara: la educación climática debe ser popular, situada y transformadora. No basta con comprender el cambio climático como fenómeno científico; es necesario vincularlo con las realidades sociales, culturales y políticas de los territorios.

“La guía está pensada para que cada comunidad la adapte a su propia realidad”, señala el documento de trabajo. “No busca imponer una fórmula, sino abrir un camino colectivo de aprendizaje.”

La Guía de Metodologías de Educación Popular para la Justicia Climática reúne dinámicas sencillas, participativas y adaptables que permiten conversar, reflexionar y actuar frente a los problemas ambientales desde una mirada comunitaria y transformadora. Junto a materiales como el Glosario para la Justicia Climática y la Guía para entender y resistir a las falsas soluciones a la crisis, busca complementar una caja de herramientas de recopilación comunitaria y feminista.

Fichas para vincular, explorar y accionar

El resultado es un material práctico con 24 fichas de actividades, clasificadas según su propósito: vincularnos, conectarnos, explorar, reflexionar, accionar y evaluar.

Cada ficha contiene una metodología que puede adaptarse a distintos tiempos, edades o contextos, desde talleres escolares hasta encuentros comunitarios o procesos formativos de movimientos sociales.

La propuesta metodológica es flexible y colorida: se habla de “sesiones multicolores”, donde cada grupo puede combinar las fichas según su propio ritmo. Esta lógica rompe con la enseñanza vertical y promueve el intercambio horizontal de saberes.

“Es una guía viva. Esperamos que sea implementada, modificada y transformada por cada equipo de facilitación de acuerdo a sus propias realidades y contextos” – explican desde la Comisión de Educación Popular.

Educación popular para la justicia climática

La guía se inspira en la tradición latinoamericana de la educación popular, con raíces en experiencias de Paulo Freire, las escuelas campesinas y los feminismos comunitarios.

En el IV Encuentro Latinoamericano y del Caribe por la Justicia Climática, esta propuesta fue presentada como un avance fundamental. Las y los participantes destacaron que el material ayuda a hacer más comprensibles temas complejos —como la captura de carbono, la transición energética o los mercados de compensación— sin perder el enfoque político de la justicia ambiental.

“La información puede parecer abstracta y lejana, por eso es tan importante este material. Nos permite aterrizar los conceptos y convertirlos en herramientas para la acción colectiva”, explicó Paulina Veloso, ilustradora y defensora ambiental del Colectivo VientoSur, a cargo del arte que acompaña la Guía.

Más que una guía: una forma de hacer camino

La Guía de Metodologías de Educación Popular para la Justicia Climática no pretende ser un documento cerrado, sino un proceso en movimiento. Su valor está en que fue construida colectivamente, con la convicción de que el conocimiento solo cobra sentido cuando se comparte.

Al igual que las semillas, sus metodologías están hechas para ser sembradas y adaptadas: pueden crecer en una sala comunitaria, en una escuela rural o en una radio popular.

Porque la educación, como la justicia climática, solo florece cuando se cultiva entre muchas manos. 🌱

Cuidar para resistir: la política de los cuidados subversivos

En medio de un mundo marcado por crisis sociales, ambientales y emocionales, distintos movimientos latinoamericanos están impulsando una nueva forma de entender el cuidado: no como una tarea doméstica o individual, sino como una acción colectiva y política que sostiene la vida. En el IV Encuentro Latinoamericano y del Caribe por la Justicia Climática, esta mirada se presentó como una verdadera estrategia de resistencia: los cuidados subversivos, una práctica que une el autocuidado, la solidaridad y el respeto por la naturaleza para sanar los territorios y nuestras propias comunidades.

Desde los feminismos latinoamericanos surge una ética de los cuidados que desafía la lógica del capital. En Valparaíso, activistas y comunidades presentaron la “Matriz de los Cuidados” como una herramienta política frente a la crisis climática y los «Cuidados subversivos» como concepto y práctica cotidiana. La matriz propone organizar los cuidados como una red viva que articula autocuidado, cuidado colectivo y cuidado de la naturaleza. No se trata de una labor privada ni femenina, sino de una estrategia de supervivencia social.

Politizar el cuidado: sanar la vida colectiva

El concepto de cuidados subversivos nació del trabajo de la Asamblea de Mujeres y Disidencias del Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT) y de su intercambio con el Pacto Ecosocial del Sur. Francisca Rodríguez (MAT) situó los cuidados subversivos como ética y política frente a la visión liberalizada del cuidado: se trata de una herramienta de resistencia y lucha territorial, no de un dispositivo de seguridad individual. Lo explicó así:

“Cuidar no es proteger; es sostener la vida frente a las políticas de muerte del capitalismo.”

El ejercicio colectivo amplió la pregunta por qué cuidamos: el territorio, las relaciones, los tejidos, la organización, la naturaleza, la fiesta, el agua, animales, plantas, semillas y espíritus. La matriz se vuelve práctica cuando ordena los ritmos, reparte tareas y crea condiciones para que la lucha se sostenga en el tiempo. Entre los nudos críticos identificados se encuentra la neoliberalización, que invisibiliza violencias estructurales, y la necesidad de refugios colectivos.

De la domesticidad a la justicia climática

En América Latina, el 77% del trabajo de cuidados no remunerado recae sobre mujeres, según la CEPAL (2022). Este desequilibrio se agrava en contextos de sequía, extractivismo y desplazamientos. Frente a ello, las organizaciones plantean una repolitización del cuidado: visibilizar las violencias estructurales, el adultocentrismo y la precarización que impone el modelo neoliberal.

“Los cuidados son una forma de restauración del tejido social —afirmó Rodríguez—. Si no sanamos colectivamente, no habrá justicia climática posible.”

Refugios frente a la tormenta

Inspiradas por los pueblos zapatistas, las participantes hablaron de construir refugios comunitarios donde la vida se sostenga ante la crisis. Allí los cuidados son acción política: cocinar colectivamente, compartir agua, resguardar semillas o acompañar duelos climáticos.

La OMS (2023) advierte que los desastres ambientales incrementan los trastornos de salud mental; por eso, el cuidado emocional fue reconocido como una dimensión central del activismo ambiental.

La ternura como resistencia

Desde Chile hasta Colombia, los movimientos de mujeres proponen una revolución silenciosa: reemplazar la productividad por la reciprocidad, el aislamiento por el vínculo. La ternura se volvió consigna política.

El cierre del taller lo resumió una participante de Honduras:

“Subvertir el orden es cuidar: cuidar la memoria, cuidar la tierra, cuidar el cuerpo que lucha.”

Mapas que cuidan y desenmascaran: cartografías críticas frente a la crisis climática

América Latina emite alrededor del 8% de los gases de efecto invernadero globales, pero es una de las regiones más vulnerables a la crisis climática (CEPAL, 2022). Sequías prolongadas, incendios forestales y eventos extremos se multiplican cada año. En este contexto, la región se ha convertido en campo de pruebas de proyectos que se presentan como soluciones: desde mercados de carbono hasta megaplantaciones y tecnologías experimentales.

En medio del auge de las llamadas “soluciones verdes”, distintas cartografías críticas han surgido para visibilizar lo que la industria oculta y fortalecer la defensa territorial en América Latina y el Caribe. Estos mapas no son meras representaciones gráficas: son herramientas políticas, comunitarias y pedagógicas que desenmascaran falsas promesas, documentan experimentos riesgosos y, al mismo tiempo, iluminan caminos de Justicia Climática.

Como recuerda el Environmental Justice Atlas, que recopila más de 4.000 casos de conflictos ecológicos en el mundo:

“mapear es narrar y disputar poder” (ejatlas.org)

Los tres mapas se entrelazan como capítulos de una misma historia. El primero denuncia los espejismos de la acción climática corporativa. El segundo alerta sobre la tentación tecnocrática de manipular el clima. El tercero muestra que las soluciones ya existen en manos de comunidades que defienden el agua, la tierra y la energía como bienes comunes.

Mapa de falsas soluciones

Una pantalla se enciende y, en segundos, aparecen decenas de puntos rojos sobre el mapa de América Latina. Cada uno es una historia: comunidades desplazadas, territorios amenazados, proyectos presentados como verdes que esconden despojo. Es el Mapa de Falsas Soluciones a la crisis climática, lanzado en 2023 por la Plataforma Latinoamericana y del Caribe por la Justicia Climática y la Campaña Global para Exigir Justicia Climática.

“Los mercados de carbono permiten a los mayores contaminadores comprar el derecho a seguir contaminando”, explican en la presentación del mapa (mapafalsassoluciones.com).

La afirmación no es retórica: en Brasil, por ejemplo, proyectos de compensación forestal han limitado el acceso de comunidades indígenas a sus propios bosques, mientras las emisiones de las empresas participantes siguen intactas.

El Mapa de Falsas Soluciones a la crisis climática recopila más de un centenar de casos en la región. Allí se denuncian proyectos de mercados de carbono, megaplantaciones y compensaciones ambientales que, lejos de reducir emisiones, permiten que grandes empresas sigan contaminando mientras desplazan comunidades y profundizan desigualdades.

“Muchos proyectos promovidos como soluciones climáticas funcionan más como instrumentos de delay que de transformación real”, señala la propia campaña en la presentación del mapa (mapafalsassoluciones.com). Esta cartografía permite al público identificar los vínculos entre el discurso verde corporativo y los impactos territoriales, desmontando narrativas oficiales de progreso “limpio”.

Tierra de pruebas climáticas: el Mapa de Geoingeniería del Grupo ETC

El planeta entero se ha convertido en un laboratorio para proyectos de geoingeniería, desde la captura directa de carbono hasta el manejo de radiación solar. Para evidenciarlo, el Grupo ETC y la red Geoengineering Monitor mantienen un mapa interactivo que documenta más de 1.700 proyectos y experimentos en todo el mundo (geoengineeringmonitor.org).

En 2012 el mismo grupo registraba cerca de 300 iniciativas, cifra que se ha multiplicado en apenas una década (ETC Group). La ausencia de participación comunitaria y de evaluaciones públicas de riesgo convierte a esta cartografía en un insumo clave para exigir transparencia, justicia y precaución. Como advierten sus autores, “las soluciones tecnológicas al cambio climático suelen trasladar los riesgos a quienes menos han contribuido al problema”.

Mapear lo que construye vida: el Mapa de Alternativas de Censat Agua Viva

No todos los mapas exponen riesgos: algunos también iluminan alternativas concretas. El Mapa de Alternativas de Censat Agua Viva reúne experiencias de transición energética justa, con proyectos comunitarios en energías renovables, agroecología y gestión del agua.

“Visibilizamos iniciativas desarrolladas por organizaciones sociales, urbanas y rurales de América Latina que muestran que otra matriz energética es posible” (transicionenergeticajusta.org). En La Guajira (Colombia), por ejemplo, comunidades wayúu elaboraron un “mapa parlante” que denuncia los impactos del carbón y las falsas promesas de los parques eólicos, a la vez que propone usos colectivos y sustentables del territorio (Censat Agua Viva).

Estos mapas no solo cartografían problemas: también tejen futuros posibles, fortalecen la identidad territorial y ofrecen hojas de ruta para la acción climática desde abajo.

Explorar estos mapas es entrar en un archivo vivo de luchas y resistencias. Nos invitan a cuestionar el relato hegemónico de las “soluciones verdes” y, al mismo tiempo, a acompañar a quienes construyen alternativas reales de energía comunitaria, agroecología y gestión democrática del agua.

La próxima vez que escuches hablar de una nueva promesa tecnológica contra el cambio climático, pregúntate: ¿está en alguno de estos mapas? ¿Es una solución real o una falsa salida?

Porque mapear también es cuidar.

IV Encuentro Latinoamericano y del Caribe por la Justicia Climática: territorios en resistencia frente a las falsas soluciones al cambio climático

Del 20 al 22 de agosto de 2025, la ciudad de Valparaíso fue sede del IV Encuentro Latinoamericano y del Caribe por la Justicia Climática, un espacio clave para la articulación regional frente a la crisis climática global. Organizado por la Plataforma Latinoamericana y del Caribe por la Justicia Climática (PLACJC) y la Campaña Global para Exigir Justicia Climática (DCJ), el encuentro reunió a más de 60 personas de distintos territorios del continente con un objetivo común: avanzar hacia una transición justa que enfrente la captura corporativa del clima y denuncie las falsas soluciones promovidas por actores económicos, corporativos, públicos y privados.

Este evento marca un hito dentro de la segunda fase del proyecto “Detener la Captura Corporativa Climática” que ambas plataformas implementan en la región, con el propósito de fortalecer el movimiento por la justicia climática en América Latina y el Caribe, impulsar articulaciones regionales y visibilizar los impactos de proyectos que, aunque se presentan como sostenibles, profundizan la desigualdad, el extractivismo y la vulneración de derechos.

El encuentro se desarrolló a lo largo de tres intensas jornadas que abordaron de manera integral las falsas soluciones a la crisis climática y las alternativas reales desde los pueblos y territorios. En la primera jornada, los participantes exploraron colectivamente el concepto de falsas soluciones, actualizando el Mapa de Falsas Soluciones a través de análisis grupales y debates, mientras que mediante metodologías creativas, como la elaboración de arpilleras, se visibilizaron las resistencias y alternativas territoriales. El segundo día profundizó en prácticas de protección y cuidados subversivos, junto con metodologías de educación popular que fortalecen el trabajo colectivo y la movilización social, complementando las proyecciones del proyecto “Detener la Captura Corporativa Climática” y el intercambio entre redes regionales, como la Red de Biomasa, para analizar sus impactos y estrategias de acción.

El cierre del encuentro se centró en la importancia estratégica de la comunicación para la justicia climática, con un Encuentro de Comunicación que reunió a activistas y medios de diversos territorios para fortalecer la Red de Comunicación para la Justicia Climática. Este espacio sirvió para compartir experiencias y formar en herramientas comunicacionales clave. Finalmente, el Foro Seminario Internacional “Cambiar el sistema, no el clima” consolidó el diálogo con testimonios de comunidades afectadas por falsas soluciones en Chile, análisis críticos y debates sobre los desafíos políticos y territoriales frente a la captura corporativa climática. La plenaria y espacios culturales concluyeron esta jornada, fortaleciendo la articulación regional y la apuesta colectiva por un cambio sistémico basado en justicia y respeto a los pueblos.

Denuncias y propuestas: el corazón del Encuentro

De forma pública se realizó el 22 de agosto en la Universidad de Playa Ancha el Foro Seminario Internacional «Cambiemos el sistema, no el clima», que sirvió también como plataforma para destacar y reivindicar las soluciones reales impulsadas por los pueblos originarios, campesinos y comunidades locales. En la instancia se subrayó la importancia de reconocer y respetar los saberes ancestrales, las prácticas de cuidado de la tierra y los modelos de vida que priorizan la sustentabilidad integral y la equidad. Este enfoque se propuso como un camino hacia la justicia climática auténtica, que no solo busca mitigar el cambio climático, sino transformar las estructuras socioeconómicas que lo generan.

En conjunto, el foro fortaleció el compromiso colectivo por construir alternativas desde abajo y visibilizar las luchas y propuestas que emergen desde los territorios en resistencia.

Así mismo el Mapa de Falsas Soluciones, elaborado por el Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador, fue uno de los ejes centrales del evento. El colectivo elaboró un informe que identificó 30 proyectos en Chile (como plantas de biomasa, hidroeléctricas, hidrógeno verde y minería de litio) que son presentados como alternativas verdes, pero que en realidad tienen fuertes impactos socioambientales, afectando áreas protegidas, territorios indígenas y ecosistemas frágiles.